Pequeña colección de badilas con más de un siglo

Por Esperanza Cabello

Algunas veces no somos conscientes de que nos estamos convirtiendo en esa parte de la población a la que se considera "mayores". Nos da un poco de risa pensar que, cuando comenzamos este blog, hablábamos siempre de nuestros mayores y sus enseñanzas, y ahora, veinte años más tarde, seguimos hablando de nuestros mayores, pero nos damos cuenta de que, tristemente, muchos de ellos ya no están con nosotros, y somos nosotros mismos quienes formamos parte de la población que culmina la pirámide de la vida.

Por cierto, que eso nos hace felices, hemos tenido la suerte de vivir hasta ahora, ¡y muchos años que nos queden!

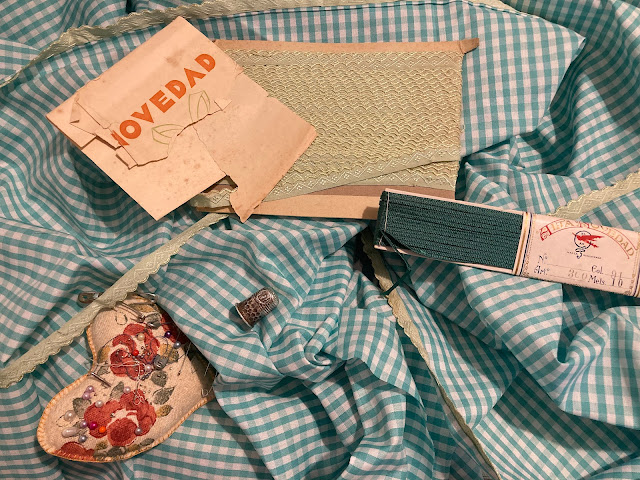

Después de esta introducción, quizás innecesaria, tendremos que explicar qué es una badila, aunque ya se irán haciendo todos una idea al mirar la fotografía.

Una badila (del latín batillus), es una paleta de metal que se utilizaba para remover el carbón, el cisco o el picón en los braseros.

Curiosamente, en ubriqueño utilizamos la palabra badila en femenino (en la RAE se encuentra badil), y para decir brasero utilizamos la palabra copa, también reconocida en la RAE (: f. Brasero que tiene la forma de copa, y se hace de latón, cobre, barro o plata, con dos asas para llevarlo de una parte a otra.)

A medida que avanzamos en la entrada nos damos cuenta de que hay todo un vocabulario genuino alrededor de la manera de calentarse en estos pueblos de la sierra de Cádiz, donde éramos tan pobres que no había, por supuesto, ni calefacción ni estufas (en los pueblos, algunas casas más privilegiadas tenían chimenea), pero en casi todas había una mesa camilla con sus enaguas, su tarima y su alambrera (para protegerse de las quemaduras o para extender la ropita de los bebés y que se secara. La copa se encendía desde temprano con cisco o picón, una brasita y, cuando se podía, se cubría con los papeles de aluminio del chocolate para mantener el calor.

Y a medida que avanzaba el día, se iba añadiendo el picón con la badila, removiendo la copa cuando se quería un poco más de calorcito.

El cruce de Los Alamillos, camino de Ronda

Fotografía gentileza de Francisco Diánez

Me gustaría añadir un recuerdo, por aquello de que ya voy perteneciendo a la generación de los abuelos y que me encanta contar batallitas.

A principios de los setenta, varias decenas de niños y jóvenes ubriqueños íbamos cada lunes muy temprano a Ronda (en Los Amarillos), porque era el lugar más cercano en el que había instituto, y volvíamos cada viernes por la tarde, después de pasar la semana en internados.

Un lunes de invierno nevaba copiosamente, serían las cinco o las seis de la mañana, y la Guardia Civil paró el autobús en Los Alamillos, un cruce cercano a Grazalema, diciéndonos que, por el momento, no se podía pasar. (Esto sucedió varias veces durante los años que estuvimos en Ronda). El chófer (que entonces no decíamos "conductor"), se paró junto a la carretera y decidió esperar a ver si mejoraba el tiempo.

Yo estaba malísima, como en cada viaje, porque las curvas, el autobús y yo no nos llevábamos bien, y Pepe, así se llamaba el chófer, me dijo que me bajara un rato, para reponerme. Por aquel entonces tenía trece años. Con aquellos zapatitos, los calcetines calados, la falda (entonces las niñas no usábamos pantalones) y sin vestimenta adecuada para la nieve, di unos cuantos pasos cerca del autobús, "arrecía" de frío.

Ubrique nevado en los sesenta

la fábrica ABC en primer plano

En el cruce había, por supuesto, una venta, y una señora muy mayor salió de la venta y me llamó "Niña, ven aquí." Yo me acerqué a la venta y aquella viejecita, muy agradable, levantó la cortina del hueco de puerta que separaba la venta del hogar, y me dijo "Métete en la copa, que te pondrás mejor".

Me senté en la mesa, ella removió la copa y me dio un poquito de café de pucherete. Entonces empezó a contarme su vida, siempre en aquellos chozos de Los Alamillos, lo duro que había sido todo, las pérdidas de la guerra, la vida en el campo. ¡Y lo feliz que era en aquel momento! Su hijo llevaba la venta, ella tenía una casita y una copa para calentarse en invierno.

Aquella señora, cuyo nombre nunca supe y que me recordaba a mi bisabuela Antonia. Tan arrugadita, con aquellas manos finas y aquella sonrisa un poquito desdentada, me había ofrecido lo mejor que tenía, su casa, su copa y su café, y eso ha quedado grabado en mi memoria para siempre. Ahora tengo ocasión de volver a agradecer tanta bondad.

Ya no recuerdo qué pasó con la nevada, ni si seguimos hacia Ronda o tuvimos que volver para Ubrique, era 1973 y la vida no se parece mucho a la de entonces. Pero "Métete en la copa" es una frase que no muchos entenderán (siéntate en la mesa y caliéntate), y que para mi sigue teniendo el significado de las cosa sencillas de la vida que te dan felicidad.

Billete de Los Amarillos 1969

Ubrique en el recuerdo